Sabtu, 29 Agustus. Indonesia berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Banyak media online memberitakan bahwa demokrasi negeri ini sedang menuju kekacauan. Suara bising demonstrasi memenuhi jalanan, kabar simpang siur bertebaran di lini masa, dan di tengah ketidakpastian itu aku memutuskan ikut turun ke jalan, tepatnya di perempatan Ciceri, kota Serang.

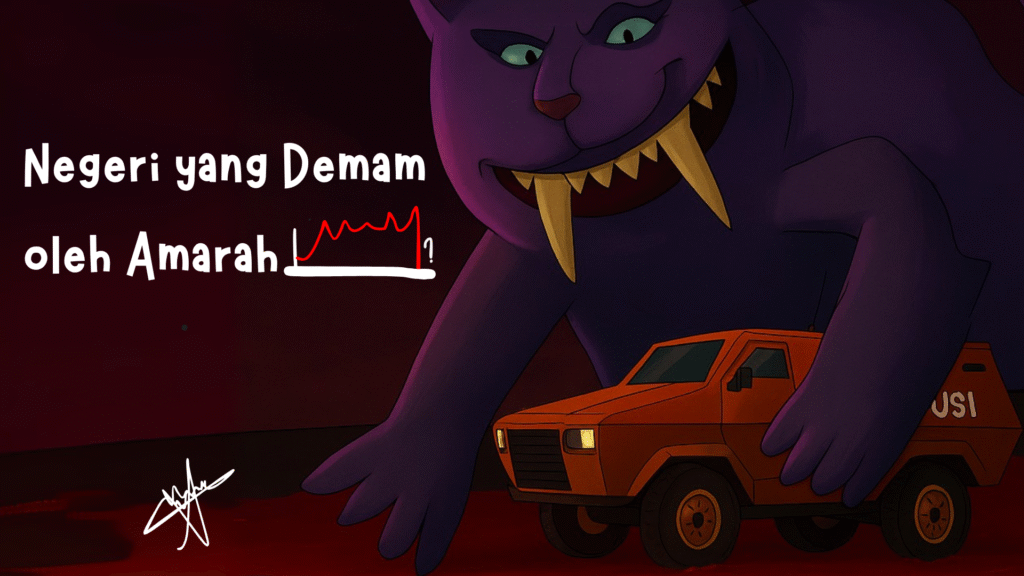

Aku berdiri bersama massa, ikut menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini tak pernah benar-benar didengar. Ada perasaan campur aduk: antara takut, marah, sekaligus ingin merasa berguna. Apalagi sebelum kejadian itu ada peristiwa yang menyesakkan: sebuah mobil barakuda melindas seorang pengemudi ojek online. Kejadian itu menjadi bara yang menyulut kemarahan rakyat, seolah menumpahkan segala kekecewaan yang sudah lama dipendam. Luka kolektif itu mengalir deras di jalan-jalan kota.

Sore hari awalnya terlihat tenang. Langit mendung, udara sedikit berdebu, dan orasi mahasiswa menggema dengan lantang. Kata-kata mereka seperti peluru yang ditembakkan ke arah langit, menembus ruang kosong, memantul, lalu kembali menghantam dada siapa saja yang mendengarnya. Namun, seperti biasa, provokasi muncul entah dari mana. Tiba-tiba terjadi kericuhan kecil. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, pos polisi dilempari, beberapa orang mengeluarkan barang-barang dari dalamnya, ada juga yang merusak fasilitas umum. Semakin sore, kondisi makin tak terkendali: ban-ban mulai dibakar, asap hitam mengepul ke udara, menyebarkan bau menyengat yang membuat dada sesak.

Setiap perwakilan mahasiswa dan masyarakat berorasi, wajah-wajah mereka dipenuhi debu, sorot matanya penuh amarah bercampur kecewa. Aku menangkap satu kalimat yang terus terngiang: “Jika suara kami tak didengar, maka jalananlah yang akan bersuara!” Kalimat itu menusuk, seolah menegaskan jurang antara rakyat dan kekuasaan yang makin melebar.

Orasi-orasi itu meledak sebagai ungkapan kekecewaan terhadap polisi yang dianggap tidak profesional. Peristiwa barakuda melindas rakyat membuat luka kolektif yang mendalam. Luka itu menjalar cepat, seperti api membakar jerami kering, hingga seluruh penjuru negeri ikut bergolak. Momentum ini pun dipakai oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menunggangi situasi, membuat aksi anarkis, membakar bangunan dan fasilitas. Indonesia seakan berada di ujung tanduk, di ambang darurat militer.

Di layar kaca, berita televisi penuh kecemasan. Media sosial tak kalah bising; kabar simpang siur, potongan video, dan foto-foto dramatis beredar tanpa henti. Kota terasa semakin tercekam oleh massa yang menyampaikan aspirasi kepada mereka yang duduk nyaman di kursi kekuasaan. Emosi membara, kemarahan muncul karena rakyat diremehkan oleh salah satu wakilnya yang seharusnya mewakili suara banyak orang. Massa aksi selayaknya semut-semut kecil, bergerombol lalu bubar ke segala arah tanpa tahu jalan pulang. Mereka berdiri berjam-jam hanya untuk mendengarkan teriakan sekawannya, berharap suaranya sampai ke gedung-gedung tinggi yang seolah tuli.

Namun, tidak semua yang berkerumun murni menyuarakan aspirasi. Ada provokator yang membuat keadaan semakin mencekam. Aku takut peristiwa 1998 terulang kembali. Meski hanya menyaksikan sebagian peristiwa dari layar kaca, kesedihan dan keresahan itu nyata terasa. Apalagi ketika mobil barakuda yang sejatinya dibayar rakyat melindas seorang ojek online yang tidak bersalah. Itu menjadi pemantik kemarahan rakyat terhadap pemerintah. Rasanya seperti mengulang sejarah luka lama, hanya dengan wajah berbeda.

Pemerintah tampak bingung membendung situasi, sekadar mematikan lampu jalan agar kota tenggelam dalam gelap. Sebuah kebijakan absurd yang lebih banyak memunculkan rasa takut daripada menyelesaikan masalah. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya. Tetapi ingatan ini melayang pada penembakan misterius di masa Orde Baru. Mungkin hanya ketakutanku yang berlebihan, namun sejarah selalu punya cara mengingatkan bahwa apa yang pernah terjadi bisa saja kembali.

Di tengah kekacauan, aku muak melihat bagaimana benda-benda bernilai historis dan identitas budaya dihancurkan tanpa rasa bersalah. Beberapa gedung tua, prasasti, dan koleksi museum dijadikan sasaran amarah. Ada kesan bahwa perusakan itu bukan sekadar spontan, melainkan kesengajaan: seolah ada pihak yang ingin menghapus bukti sejarah, agar masyarakat lupa pada masa lalunya. Untungnya, beberapa koleksi penting seperti Arca Kepala Bodhisattva dan mantram berhasil diselamatkan dan kini diamankan, meski luka pada ruang sejarah itu tetap menganga.

Peristiwa ini menyadarkanku bahwa museum bukan hanya bangunan berisi benda-benda tua. Ia adalah penjaga memori bangsa. Jika kita membiarkannya hancur, maka hilang pula sebagian dari jati diri kita. Sejarah tidak pernah benar-benar mati; ia hanya menunggu momen untuk berteriak lewat reruntuhan dan debu.

Semua ini membuatku stres. Hidup terasa tidak tenang dengan keadaan ini. Suara ambulans, mobil polisi, hingga ledakan petasan terus bergema, membuat hati diliputi ketakutan. Lebih menyakitkan lagi, melihat kenyataan bahwa cagar budaya dijadikan sasaran empuk oleh orang-orang yang gemar merusak. Setiap hari berita buruk berdatangan tanpa jeda, membuatku overthinking akan masa depan jika semua ini terus berlanjut. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menulis keresahan ini.

Aku melihat ini bukan sekadar aksi massa biasa. Ini terasa seperti sistematika menuju mahabahaya. Jika kerusuhan ini terus terjadi tanpa bisa dikendalikan, mungkin kita akan terbawa kepada keadaan yang tidak diinginkan. Seperti peristiwa ‘98 yang dipenuhi senjata dan ledakan di penjuru arah. Aku melihat anak muda yang hanya mengikuti narasi yang digerakkan oleh seseorang yang tidak ingin melihat Indonesia sehat. Mereka bergerak bukan karena kesadaran penuh, melainkan karena dorongan amarah dan ketidakpercayaan.

Anak-anak muda ini seperti semut tanpa ratunya, arahnya tak menentu, hanya maju-mundur, berlari karena takut terkena gas air mata. Lebih dalam lagi, aku prihatin melihatnya. Di satu sisi aku mendukung semangat juang mereka untuk menegakkan dan menyuarakan keadilan. Namun, semangat itu sering kali terlalu berlebih, tanpa jeda untuk berpikir jernih. Anak muda seharusnya tidak boleh menjadi alat untuk terjerumus ke dalam pertarungan tanpa akhir. Mungkin semua ini karena mereka ingin melampiaskan emosi, sama sepertiku, hanya saja aku melapiskannya lewat tulisan. Setidaknya, menulis memberiku ruang untuk mengubah malam menjadi pagi.

Diam memikirkan negara yang sedang sakit membuatku sendiri jatuh sakit pilek. Sudah dua hari sejak aku menulis ini, perasaan itu terus menghantui. Ada satu pikiran aneh yang terus berputar: aku ingin membawa Indonesia ke rumah sakit di Singapura. Tapi aku takut bertemu wakil rakyat yang sedang berlibur di sana, takut mengganggu waktunya. Karena jika Indonesia benar-benar dibawa ke Singapura, otomatis mereka harus menjenguk dan menjaga Indonesia sampai sehat.

Tetapi aku bingung, sebenarnya harus dibawa ke mana Indonesia ini? Apakah bisa dibawa ke Rusia, berharap para dokter di sana mampu menyembuhkan segala penyakitnya? Aku pun tidak tahu pasti penyakitnya apa, hanya bisa menduga bahwa Indonesia sedang demam, dengan banyak virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Virus yang bukan hanya berbentuk penyakit biologis, tapi virus keserakahan, kebencian, dan kebohongan.

Aku berharap Indonesia bisa tersenyum kembali, berdiri tegak dengan wajah yang sehat. Namun harapan itu terasa mustahil jika semua ini hanya bagian dari skenario besar yang sudah disutradai para petinggi negeri. Jangan-jangan mereka yang duduk diam di gedung itu sedang mengatur lakon, membuat Indonesia semakin terinfeksi, semakin sakit. Jika itu benar, maka kekhawatiranku bukan sekadar prasangka, melainkan kenyataan yang pelan-pelan menjelma.

Sejarah mengajarkanku satu hal: setiap bangsa bisa sembuh, tetapi hanya jika ada kesadaran kolektif untuk menjaga tubuhnya. Kita bukan penonton di panggung yang memamerkan luka-luka lama. Kita bagian dari tubuh itu sendiri. Dan jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruhnya akan ikut merasakan nyeri.

Untuk sekarang, aku hanya bisa menulis. Menulis agar ingatan ini tak hilang, agar luka ini tercatat, agar suatu hari nanti generasi setelah kita tahu bahwa pada tanggal 29 Agustus, Indonesia sedang demam tinggi. Semoga kelak, ketika mereka membaca catatan ini, mereka menemukan Indonesia yang sudah sembuh, bukan yang tumbang karena diabaikan.

Daftar Pustaka:

Tempo. Kronologi Ojol Tewas Dilindas Rantis hingga Demo di Mako Brimob. Tempo, 29 Agustus 2025. Tempo

Liputan6.com. Mobil Rantis Brimob yang Tabrak Pengemudi Ojol hingga Tewas Saat Demo 28 Agustus 2025… Liputan6, diterbitkan 29 Agustus 2025. liputan6.com

Tirto.id. Kronologi Rantis Brimob Tabrak Driver Ojol Hingga Meninggal. Tirto, 29 Agustus 2025. tirto.id

Narasi.tv. Kronologi Mobil Brimob Tabrak Ojol hingga Tewas di Demo DPR 28 Agustus. Narasi, 29 Agustus 2025. Narasi Tv

Wikipedia (Inggris). August 2025 Indonesian protests. Wikipedia, diakses hari ini. Wikipedia

Wikipedia (Inggris). Affan Kurniawan. Wikipedia, diakses hari ini. Wikipedia

Liputan6.com. Kericuhan Demo di Kota Serang: 15 Orang Diamankan, Beberapa di Antaranya Pelajar. Liputan6, 31 Agustus 2025. liputan6.com

Kumparan News. Demo di Serang Ricuh: Jalan Jenderal Ahmad Yani Diblokade, 1 Pos Polisi Dibakar. Kumparan, 30 Agustus 2025. kumparan

BantenNews.co.id. Demo di Simpang Ciceri Kota Serang Ricuh, Massa Teriaki ‘Polisi Pembunuh’. Banten News, 30 Agustus 2025. BantenNews.co.id -Berita Banten Hari Ini

RevolusiNews.com. Demo di Lampu Merah Ciceri Ricuh, Pos Polisi dan Videotron Hangus Dibakar Masa. Revolusi News, 30 Agustus 2025. RevolusiNews

RadarBanten.co.id. Ratusan Massa Aksi di Kota Serang Blokir Perempatan Lampu Merah Ciceri. Radar Banten, 30 Agustus 2025. radarbanten.co.id

BeritaBanten.com. Demonstrasi Kota Serang Menyala, Lampu Merah Ciceri Jadi Lautan Manusia. Berita Banten, 30 Agustus 2025. Beritabanten.com

RM Banten. Gubernur Banten Andra Soni Temui Massa Demo di Tengah Hujan Deras. RM Banten, 31 Agustus 2025

Tinggalkan Balasan